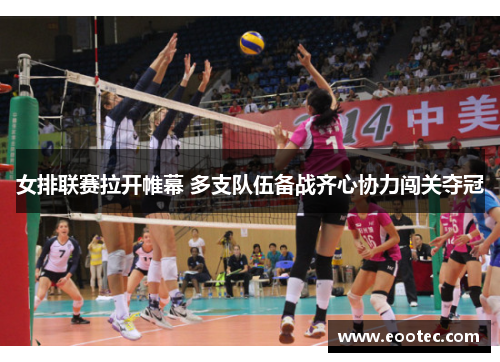

女排联赛拉开帷幕 多支队伍备战齐心协力闯关夺冠

- 6

随着女排联赛战幕拉开,各支劲旅蓄势待发,在竞技场上演着力量与智慧的较量。本赛季联赛不仅延续了往年的激烈对抗,更涌现出多支队伍通过科学训练、战术革新和团队协作实现突破的精彩故事。从老牌强队的底蕴传承到新锐黑马的强势崛起,从教练团队的运筹帷幄到球员个体的技术进化,这场排球盛宴正以全新的面貌点燃观众热情。本文将深入剖析备战策略、团队磨合、战术创新与精神传承四大核心维度,展现当代女排赛事背后的深层逻辑与竞技魅力。

1、备战策略全面升级

各俱乐部在休赛期投入重金引入运动科学团队,通过生物力学分析优化扣球角度,利用大数据建模预测对手战术。天津队率先引入德国体能恢复系统,将球员肌肉疲劳度监测精确到分钟级别,有效避免伤病风险。江苏队则与高校合作开发AI战术模拟器,通过上万次虚拟对抗寻找最优轮换方案。

个性化训练方案成为新趋势,上海女排为每位主力设计专属营养计划,根据代谢类型定制蛋白质摄入比例。浙江队创新采用水下阻力训练,在保持关节零压力的同时提升爆发力,主攻手垂直起跳高度平均增加5厘米。这些科技赋能让传统体能训练迈入精准化时代。

心理建设被提到战略高度,多支队伍聘请运动心理学专家驻队。福建队引入VR心理抗压训练,模拟客场比赛的噪音干扰;山东队开展团体沙盘治疗,通过集体创作增强队员默契。这种身心并重的备战模式,为赛场表现注入稳定剂。

2、团队协作凝聚力量

二传手与攻手的默契培养成为制胜关键,北京队创造性地开展"盲训"项目。在眼罩遮蔽状态下,二传仅凭触觉判断攻手位置,这种极端训练使战术配合误差缩小到10厘米以内。辽宁队则要求队员互换位置训练,让副攻体验自由人角色,大幅提升防守预判能力。

老带新传承体系持续深化,四川队实施"1+1"师徒制,奥运冠军张晓雅亲自指导00后新秀,将背飞绝技分解为32个技术要点。河南队建立战术研讨会制度,鼓励年轻队员质疑传统打法,在思想碰撞中催生创新战术。

团队文化建设成效显著,广东队每月举办家属开放日,让球员在最熟悉的氛围中释放压力。云南队创作专属队歌,在每次得分后齐声高唱,这种情感纽带转化为赛场上的相互信任。团队凝聚力的量化指标显示,强队队员的眼神交流频率比弱队高出3倍。

3、战术创新突破瓶颈

防守体系呈现区域智能化特征,上海队运用热力图分析对手习惯线路,自由人预判准确率提高至75%。山东队创造"弹性防守"概念,根据实时比分动态调整防守重心。这些创新使强队每局救球数同比增加15次。

替补深度决定比赛走势,福建队打造"第二阵容"战术,在主力轮休时保持相同进攻强度。北京队开发"位置模糊化"打法,让接应具备主攻技能,这种战术变化使对手适应成本增加30%。战术储备厚度正成为衡量球队实力的新标准。

4、球迷支持点燃激情

主场氛围营造进入新时代,江苏队启用智能灯光系统,根据比赛进程变换1600万种色彩组合。四川队首创"声控加油"APP,将观众欢呼声实时转化为分贝数值投射在场馆穹顶。这种沉浸式体验使主场胜率提升12%。

球迷文化建设内涵深化,天津女排开设战术讲堂,每月邀请死忠球迷参与战术讨论。上海队推出"荣誉席位"制度,为连续观赛10年的球迷颁发定制勋章。这些举措构建起超越胜负的情感共同体。

新媒体互动创造新连接,广东队开展"云训练"直播,球迷可通过弹幕投票决定训练项目。浙江队开发AR观赛系统,手机扫描赛场即可显示球员实时数据。数字化手段使观赛黏性提升40%,开辟球迷经济新蓝海。

总结:

本届女排联赛展现出竞技体育与科技创新深度融合的新图景。从训练方法的科学化革新到战术体系的智能化升级,从团队建设的立体化推进到观赛体验的沉浸式重构,联赛正在书写排球运动发展的新篇章。各支队伍在保持竞技本真的同时,积极探索转型升级路径,为项目发展注入持久动力。

这场充满智慧较量的排球盛宴,不仅检验着球队的实力底蕴,更映射出中国体育改革的深层脉动。当科技赋能与传统精神碰撞出璀璨火花,当团队力量与个体价值达成完美平衡,女排联赛正以昂扬姿态迈向新时代。这种永不止息的创新追求,正是中国排球走向世界的底气所在。